Bagi yang “kurang santri”. Tak berlatar pesantren, yang tak biasa bergumul dengan kitab-kitab klasik, buku ini perlu dimiliki. Terlebih kini, di tengah situasi keberagamaan yang cenderung menonjolkan performance ibadah. Yang “rajin salat” dan berpenampilan sesantri mungkin, acap tanpa sadar mencibir “yang kurang iman”. Maka, buku ini perlu, bahkan penting.

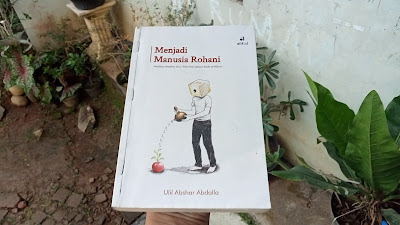

Adalah Menjadi Manusia Rohani: Meditasi-Meditasi Ibnu ‘Athaillah dalam Kitab al-Hikam karya Ulil Abshar Abdalla. Ya, Gus Ulil mensyarah kitab al-Hikam, karya agung Syekh Ibnu ‘Athaillah, syekh sufi dari tarekat Syadziliyyah. Tak pelak, Gus Ulil telah turut menyemarakkan syarah-syarah Kitab al-Hikam, yang sudah lumayan banyak jumlahnya.Sebelum kehadiran "Menjadi Manusia Rohani" di gubuk saya, saya telah mengoleksi syarah dari Syekh Fadhlalla Haeri yang diterbitkan Serambi, 2004, Al-Hikam: Rampai Hikmah Ibn ‘Athaillah. Dan terus terang saya sulit memahami syarah Syekh Fadhlalla itu. Ulasannya sama padat dengan yang disyarah. Diksi yang dipilih Syekh Fadhlalla sama-sama bikin saya tak mengerti sebagaimana baca terjemahan aforisme Syekh Ibnu ‘Athaillah al-Sakandari itu sendiri.

Nah, Gus Ulil tampil beda dalam mensyarahkan karya seorang guru sufi yang lahir pada pertengahan abad ke-13 itu. Gus Ulil hadir selaku (seolah) awam dan sosok yang ahli tasawuf sekaligus. Dua pendekatan yang tak lazim: menghidangkan pengertian awam atau umum dan pengertian atau arahan khusus buat para salik. Lain dengan Syekh Haeri yang mengajak pembaca kandungan al-Hikam dengan langsung menukik ke ranah tasawuf, wajah Islam dalam dimensinya yang tinggi.

Di tangan Gus Ulil, "Menjadi Manusia Rohani", diterbitkan alif.id, 2019, adalah perkenalan untuk menyelami kedalaman dan keindahan kata-kata Syekh Ibnu ‘Athaillah, juga panduan praktis untuk hidup tidak saja terarah, tetapi juga menenteramkan. Gus Ulil membingkainya sebagaimana dalam ungkapan Jawa “eling lan waspada”. Bahwasanya kita mesti “sadar dan ingat terhadap hal yang bersifat inti dan sejati; waspada terhadap barang-barang yang hanya indah dan gemerlap di permukaan tetapi keropos di dalam” (hal. 32). Pendek kata, kita kudu “ingat akan tujuan hidup yang sesungguhnya, dan waspada terhadap segala hal yang bisa memalingkan kita dari sana” (hal. 102).

Jadilah, tasawuf ia sodorkan untuk itu: tansah eling lan waspada. Selalu ingat dan kembali kepada jalan utama menuju Tuhan. Karena toh memang kita tidak bisa luput dari pengawasan-Nya. Sebagaimana tegas Tuhan, “Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada.” (Al-Hadid: 4). Dalam ayat lain, “Maka ke mana pun kamu menghadap, di situlah wajah Allah.” (Al-Baqarah: 115).

Sadar akan kehadiran Tuhan dalam setiap detik kehidupan, niscaya akhlak atau budi pekerti luhur itu bukan lagi angan, melainkan kenyataan. Namun, rasa kehadiran Tuhan itu tidak terjadi begitu saja, mesti dilatih. Dan tasawuflah jawabannya. Adalah pula, "Menjadi Manusia Rohani" merupakan juklak dan juknis untuk ke sana: menempuh hidup di jalan tasawuf. Gus Ulil telah meracik kedalaman makna kitab al-Hikam, dalam menu hidangan yang gampang dipahami. Gampang dihayati, dan insyaallah tak sulit dipraktikkan.

Apalagi memang, Gus Ulil dalam mensyarah selalu mengaitkan dengan persoalan-persoalan yang sering kita alami. Berkoneksi dengan derita dan gembira yang acap kali kita hadapi. Sehingga tasawuf serasa bukan hanya milik para penempuh jalan iman dan ibadah, melainkan milik kita semua. Kita bisa menjalaninya. Dan kemungkinan akan merasakan nikmat tiada bertara saat menghayati persoalan yang telah terdekonstruksi (oleh tasawuf).

Di sini saya nukilkan contoh aforisme Syekh Ibnu ‘Athaillah, yakni yang ke-8: “Jika Allah membukakan pintu makrifat (melalui penderitaan) bagimu, jangan bersedih mengapa itu terjadi sementara amalmu amat sedikit. Allah membukakannya bagimu hanyalah karena Dia ingin memperkenalkan diri kepadamu. Tidakkah engkau mengerti bahwa makrifat itu adalah anugerah-Nya kepadamu, sedangkan amal adalah pemberianmu? Maka betapa besar perbedaan antara persembahanmu kepada Allah dan karunia-Nya kepadamu!”

Dalam pengertian awam, Gus Ulil mengajak kita untuk merenung, bahwa “hal yang tak terhindarkan dalam hidup manusia adalah penderitaan fisik, baik berupa penyakit, kemiskinan, atau penderitaan-penderitaan lain yang membuat kita tidak nyaman.” (hal. 49). Menurut Ibnu ‘Athaillah, terang Gus Ulil selanjutnya, “cobaan dan penderitaan dalam hidup adalah cara Tuhan ingin memperkenalkan diri-Nya kepada kita.”

Derita adalah uluran tangan Tuhan untuk berkenalan. Sebab dengan penderitaan, kita makin matang secara kejiwaan. Dan itu artinya kita tambah dekat kepada Tuhan. Makin intens menjalin hubungan. Juga kian intim saat mengadu kepada-Nya. Dalam pengertian khusus, Gus Ulil menambahkan bahwa saat menderita (sakit misalnya), Tuhanlah yang pro aktif mendekati kita. Berbeda ketika beribadah mahdhah (seperti salat atau puasa), kitalah “yang pro-aktif pe-de-ka-te terhadap Tuhan.” (hal. 51).

Sehingga saking intimnya kita, akan persis seperti yang digambarkan surah Al-Baqarah ayat 115, yang kita lihat hanya Tuhan. “Ke mana pun kita berpaling, di situlah rupa Tuhan”. Kita sanggup melihat Tuhan di dalam, pada, sebelum, dan sesudah segala sesuatu. Itulah yang, oleh Gus Ulil, disebut manusia rohani. Orang yang tahu hakikat segala sesuatu. Orang yang merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang tahu Tuhan hadir dalam diri orang yang sakit, lapar, dan haus. Dan seterusnya, dan sebagainya.

Syahdan, manusia rohani tidak akan berkehendak selain kehendak Tuhan. Ia mengerti hukum alam sebagai pernyataan Tuhan. Juga tata kelola sosial sebagai tajalli roh Allah. Syekh Ibnu ‘Athaillah dalam aforisme ke-28. “Tiada suatu napas berembus darimu, kecuali di situ takdir Tuhan berlaku padamu.” Oleh karenanya, seorang esoteris akan berhitung betul bahwa setiap embusan napas adalah “batu-batu yang menyusun kehidupannya di masa depan.” (hal.170). Dengan demikian, ia akan menempuh hidup dengan sangat berhati-hati. Ia menghindari kerusakan.

“Sebab, dalam setiap embusan napas yang hanya berlangsung seper sekian detik itu, sebetulnya sedang berlangsung suatu takdir. Saat kita bernapas, sesuatu yang sangat bermakna dan penting telah terjadi.” (hal. 170). Maka, akan menghindar dan menuju Tuhan yang mana kita?

0 Comments